Iris Koall, Dr. rer. oec., geb. 1960, ist Supervisorin (DGSv), wissenschaftliche Mitarbeiterin, Fakultät für Rehabilitationswissenschaft, Leiterin des Forschungsinstitutes ForTe, Technische Universität Dortmund. Mitbegründerin und Trainerin, Dozentin und Supervisorin im Lehrgang wissenschaftlicher Weiterbildung DiVersion: Managing Gender & Diversity.

Schwerpunkte: Managing Gender & Diversity, Theorien der Frauen- und Geschlechterforschung, systemische Perspektiven in der Beratung, Work - Famliy - Balance, Karriereberatung für Frauen

idm-Mitglied seit 2004

von Dr. Iris Koall

Managing Diversity entstammt der us-amerikanischen Gleichstellungsdiskussion und wird als Konzept zur Bewältigung sozialer Unterschiede (des Geschlechtes, Alters, der sozialen Herkunft, Ethnie und Religion) in Organisationen bereits erfolgreich angewendet. Managing Diversity hat keine explizite gesetzliche Grundlage - wie beispielsweise die Programme zur Chancengleichheit der "Affirmative Action" in den USA - sondern ist das Ergebnis einer normativen Übereinkunft innerhalb der Unternehmen. Zur Ermöglichung von diskriminierungsfreien Arbeitssituationen werden in den Unternehmen Veränderungsprozesse eingeleitet, die sich auf verschiedene Umweltanregungen beziehen können. Managing Diversity ist ein Konzept, dass folgenden Entwicklungen von Wirtschaft und Gesellschaft entgegenkommt:

1) Die Internationalisierung der Wirtschaftsbeziehungen erfordert - neben der Vereinheitlichung durch betriebliche Instrumente, der Zielsetzung, der Wirtschaftsreporte bzw. des Controllings - das Management der nicht standardisierbaren Abläufe in Organisationen. Die bedeutet die Beobachtung und Initiierung der interkulturelle Kommunikation in und zwischen den Unternehmenseinheiten anzuleiten (Stuber 1999, Womack 1988, Stoffel 1997).

2) Zur Erschliessung neuer Marktpotentiale orientieren sich Unternehmen, unter dem Stichwort "Ethnomarketing" (Dalci 1999), an kulturell differenzierten Kundenwünschen und Interessen. Dabei ist es unter marktstrategischen Gesichtspunkten sinnvoll, Mitarbeiter aus "Minoritätengruppe" zu integrieren, die ihr besonderes kulturelles Wissen zur Ausarbeitung der Unternehmenspräsentation, der Kommunikationsformen und der Produkte in die Unternehmung einbringen. In der Hoffnung auf die hohe "Ethno- Kaufkraft" (z.B. bei Konsumenten türkischer Herkunft sind es 30 Mrd. DM) entwickelt sich eine neue Dienstleistungs- und Beratungsbranche in Deutschland (www.isoplan.de/aid/2000-1/ethn-marketing.htm). Deshalb wird es ökonomisch relevant, Mitarbeiter mit besonderen Kenntnissen über bisher minorisierte gesellschaftliche Gruppen so zu integrieren, dass ihre Kenntnisse optimal genutzt werden können (Thomas/ Ely 1996).

3) Eine demografisch bedingte Heterogenisierung der Mitarbeiterschaft (Hansen/Dolff 2000) bedarf der Erhöhung der sozialen Kompetenz zum Umgang mit unterschiedlichen Kulturen, Lebensstilen und Verhaltensweisen (Gardenswartz/Rowe 1999, Maletzke 1996).

4) Die dominanten Arbeitsformen in Unternehmen beziehen sich immer noch auf das Bild des männlichen Normalarbeitnehmers, tätig in den so genannten 1 1/2-Personen-Karrieren (Kramer 1988). Die unterschiedlichen Lebensentwürfe - nicht nur von Frauen - zur Vereinbarung von Beruf und Familie (Hansen/Goos 1997)), werden in homogenisierenden Organisationsstrukturen in zu geringem Umfang genutzt (Koall 2001). Die beobachtbare Vielfalt an Arbeitsformen und Lebensbedürfnissen, die auf einem Kontinuum von traditionell bis postmodern gestaltet, verweisen auf einen Individualisierungsschub, der z.Z. von den Unternehmen kaum genutzt werden kann (s.u.). Visionen über die Integration von Leben- und Arbeit, könnten als Motivations- oder Innovationspotential in die Unternehmensperspektive integriert werden, wenn die institutionellen (Krüger 2001) und organisationalen (Koall 2001) Geschlechterbarrieren aufgebrochen werden.

5) Die technologischen Möglichkeiten begünstigen Prozesse der Individualisierung, Mobilisierung und Fragmentierung von Arbeit und Leben. Wissenbasierte Unternehmen entwickeln neue Anforderungen an personalwirtschaftliche Prozesse wie der Rekrutierung, Qualifizierung, Beurteilung und Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um den gestiegenen Anforderungen an die Qualität des Personals zu entsprechen (Bartölke/ Kiunke 2000). Managing Diversity begegnet dieser Tendenz zur Entdeckung, Entwicklung und Einsetzbarkeit personaler Vielfalt. Beachtenswert für die Übertragbarkeit des us-amerikanischen Managing Diversity auf deutsche Kontexte ist die Tatsache, dass in den USA die Antidiskriminierungsidee gesetzlich eingebunden und damit gerichtlich einforderbar ist. Daraus resultiert eine Wirtschaftlichkeit der Investitionen in Diversity Initiativen (Steppan 1999). Die Rentabilität sozialer Investitionen ergibt sich für die Unternehmen zum einen durch die Risikominimierung bzw. Vermeidung möglicher kostspieliger individueller Klagen auf Beseitigung von Diskriminierung, zum anderen wird durchaus eine Effizienzsteigerung durch die Kreativität und Anpassungsfähigkeit einer heterogenen Mitarbeiterschaft konstatiert (Wagner/Sepheri 1999). Interessanterweise lässt dies den Aktienwert der Unternehmen steigen und bildet die funktionale Basis einer normativen Orientierung des Managing Diversity in Unternehmen. Die deutsche Diskussion zu der Integration von gesellschaftlichen Minoritäten erfolgt noch in wesentlich geringerem Umfang, als dies in den multikulturellen Einwanderungsländern erforderlich geworden ist. Verzögernd wirkt eine konservative Diskussion um "deutsche Leitkultur" bzw. "Lebenslüge Multikulturalität " so Merz und Merkel (CDU) im Herbst 2000, die immer noch auf einen Anspruch verweist, eine eindeutig erkennbare Idee von deutscher Kultur durchsetzen zu wollen.

Managing Gender & Diversity - DiVersion versucht zwei Diskussionsstränge zu verbinden. Einerseits die Ideen der Toleranz und Offenheit eines Immigrationslandes aufzunehmen und andererseits an Unternehmenspolitiken anzuknüpfen, die eine Beschränkung auf nationalisierendes Verhalten ablehnen.

Managing Diversity ist kein Konzept, das jetzt und gleich eine gesellschaftliche Veränderung von Dominanzverhältnissen bewirkt. Vielmehr setzt es eher auf die langfristigen und zähen Prozesse der Förderung von organisationaler Toleranz und Offenheit. Intendiert ist, dass die Veränderungen der sozialen Beziehungen in Profit- und Nonprofitorganisationen auf bestehende gesellschaftliche Dominanzverhältnisse einwirken. Managing Diversity hat nicht die politische Reichweite der gegenwärtigen Diskussionen zum Gender Mainstreaming. Managing Diversity beruht auf der Idee, dass qualifizierte personale Ressourcen knapp sind, und dass es erforderlich ist das Management einer Unternehmung und die organisationale Struktur zu verändern, um die unterschiedlichen personalen Potentiale zu erkennen und zu entwickeln. Das geschieht durchaus im Rahmen von zunehmender Individualisierung und Entsolidarisierung von Gesellschaften.

Ein wesentliche kulturelle Voraussetzung zur Entstehung des Managing Diversity war, dass die USA ein Immigrationsland ist, dass seit seiner Entstehung mehr oder minder erfolgreich mit kultureller und sozialer Vielfalt umzugehen hat und in dem verschiedenste ethnische Herkünfte in einem tolerablen Nebeneinander - gelegentlich einem Miteinander - existieren können (Rhodes 1999). Dem Managing Diversity liegt implizit die Ideologie des "american way of life" zugrunde, die eher eine individuelle Leistung betont, statt die soziale oder familiale Herkunft zum Maßstab für den Erhalt von Positionen oder Gratifikationen zu machen. Die Ideologie, Lebenschancen nach Leistungskriterien zu verteilen, bedeutet, dass Individuen die Hoffnung auf eine gesellschaftliche Durchlässigkeit entwickeln können und damit die Motivation entsteht, einen individuellen Beitrag zur normativen Grundlage der Gesellschaft zu leisten - unter anderem zu dem - in der amerikanischen Verfassung verankerten, individuellen - Recht auf "pursuit of happiness". Diversity hat dabei verschiedene Seiten, es beinhaltet ein tolerables Nebeneinander mit dem Recht auf Unterschiedlichkeit. Diversity bezieht sich auf die Mischung in der "Salatschüssel Multikulturalität", in der die einzelnen Formen noch erkennbar und unterscheidbar sind. Diversity kann aber auch bedeuten sich in der schwierigen Situation zu befinden eine "pluralistische Intoleranz" der konservativen und intoleranten Mitmenschen aushalten zu müssen und die pluralistische Toleranz einzufordern - nicht nur von der Gruppe der Gesellschaftsmitglieder, die sich gerade erst erfolgreich in dem Mainstream integriert haben (Bendix 2000).

Die Integration wird gewährleistet durch die Beziehung zur Konsumgesellschaft, zur Idee der amerikanischen Einheit mit orientierenden Werten der religiösen Gläubigkeit und Familienorientierung (Bendix 2000:217). Diese etwas vordergründigere Variante des amerikanischen Diversitys bezieht sich darauf, dass Mitglieder minorisierter Gruppen am gesellschaftlichen Erfolg dann teilhaben, wenn sie in der Lage sind, die dominante Kultur der Konkurrenz in der Leistungserstellung zu adaptieren, die Methoden der sozialen Durchsetzungsfähigkeit und die Formen der Darstellung von Leistungsfähigkeit kopieren (Ferries/ Bhawuk/ Frink/ Keiser/ Gilmore/ Camton 1996). Die Heterogenität der Population wird mit der konventionellen Idee der Konkurrenz um Lebenschancen, Absatzmärkte und Ressourcen verbunden. Damit ist kritisch zu beobachten, dass der subjektive ökonomische Erfolg zum Maßstab für die gesellschaftliche Integration wird, sich aber grundsätzlich die Mechanismen von Dominanz und Diskriminierung nicht ändern. Weiterhin kann davon ausgegangen werden, dass diese "funktionale Integration" die Normen der Erwerbsarbeit nicht verändert und beispielsweise weiterhin von den typischen 1 ½-Personen-Karrieren ausgegangen wird.

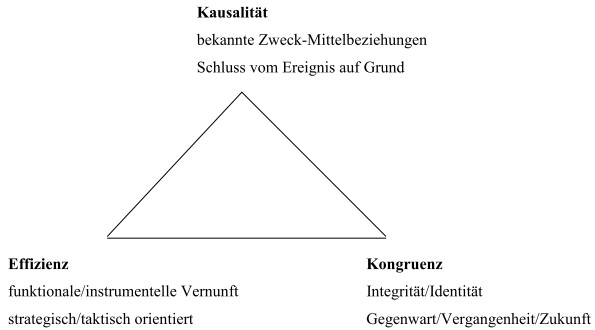

Es scheint sich anzudeuten, dass dieses Diversity mehr an der Oberflächenstruktur der Regeln des Alltagshandelns orientiert ist als an der Tiefenstruktur des Verweises auf die zugrunde liegenden Interpretationsverfahren (Patzelt 1987:76), die es ermöglichen im Rahmen vorgegebener Vorstellungen "richtig" zu handeln und zu sprechen.(1) Während sich die Oberflächenstruktur auf die normative und regulative Herstellung von Alltagshandeln bezieht, bezeichnet die Beobachtung der Tiefenstruktur den Prozess, mit der eine zunächst unüberschaubare Vielfalt zur Normalität geordnet wird (s. Abb. 1). Das geschieht auf der Basis von Zuordnungen zu bekannten Kausalitäten, bzw. in der Organisation zu bekannten Funktionalitäten im Rahmen des definierten Zweck-Mittel-Einsatzes (Koall 2001:178ff), oder auch indem alles neu Wahrgenommene nach den Kriterien einer bereits bekannten, erworbenen Effizienz geordnet wird. Ebenso kann angenommen werden, dass zur Tiefenstruktur menschlicher Wahrnehmung das Erfordernis gehört, die Umwelt und das eigene Erleben in ein kongruentes Verhältnis zu setzen. Damit wird die Normalität eher einer homogenisierenden Wirkung ausgesetzt, als Vielfalt als Vielfalt gelten zu lassen.

Abb.1 Tiefenstruktur der Wahrnehmung zur Herstellung plausibler Wirklichkeiten nach Patzelt (1987)

Mit dieser ethnomethodologisch inspirierten Unterscheidung wird das Konzept des Managing Diversity in Organisationen auf die Kritik von Normalitätsvorstellungen bezogen. Damit wird auf die unterschiedlichen Ebenen von Veränderungen durch Diversityinitiativen verwiesen (siehe Abb.2. Synopse). Dabei werden einerseits die alltäglichen funktionalen Beziehungen, die Erwartungsstrukturen in Organisationen, die Programme zur Budgetierung (Luhmann 1988c:243ff), die Arbeitsteilung in sozialer, sachlicher, zeitlicher und räumlicher Differenzierung, bezeichnet. Diese sollen als Oberflächenstruktur beschrieben werden und von der Tiefenstruktur unterschieden werden. Die Tiefenstruktur bezeichnet die zugrundeliegenden "legitimen" Annahmen über die Richtigkeit und Bedeutsamkeit der Wirklichkeitsoberfläche, bzw. bezieht sich auf den "selbstverständnisbildenden" Prozess durch die Einhaltung von Kausalität, Effizienz und Kongruenz. Zur Tiefenstruktur gehört dann ebenso die Hierarchisierungstendenzen, die Formen zur Bildung von Unterscheidungen zur Bewertung von Vorgängen, das Erfordernis homogenisierende Kontexte, die eine Sicherheit und Kongruenz verdeutlichen sollen, herzustellen. In der sozialen "Notwendigkeit" eine normative "Programmierung" der Handlungs- und Kommunikationsformen zu bilden werden diese Tendenzen ebenso deutlich, wie in der feststellbaren Tendenz die Homogenität in Organisationen im kulturellen Gedächtnis der Organisation einzuschreiben. Dies geschieht in Systemen vielfach auf dem Weg die jeweilig gültigen Normen an die Integrations- Koordinierungs- und Motivationsfunktion der Kultur anzukoppeln (Koall 2001:253ff). Ein Managing Diversity, das sich auf die Veränderung der Tiefenstruktur der Organisation beziehen will, muss sich in der Lage sehen, eine Veränderung dieser Beziehung von Kultur-Funktionalität-Normativität herzustellen. Die Überlegungen zur Dekonstruktion einer besonders ausgezeichneten "Normalität" sind ein erster Schritt.

Ein weiterer Aspekt zur Bewertung der sozialen Wirksamkeit eines Managing Diversity ist die Beobachtung von sozialen Normen. Unter der Annahme, dass soziale Normen die Über- und Unterordnungsverhältnisse in Gesellschaft regeln, ist es wichtig zwischen den zwischen konstitutiven und regulativen Normen (Hageman-White 1994) zu unterscheiden (2). Für die Anwendung von Diversity bedeutet dies, dass sich zunächst auf der Ebene der regulativen Normen die Zuschreibungen über die Fähigkeiten von "Minoritäten" ändern. So regeln also Verhaltensanweisungen zur "social correctness" den Umgang mit Minoritäten - sie verstärken aber den Minoritätenstatus. Die Veränderung der konstitutiven Normen dagegen bezieht sich auf den Zusammenhang von Personen und einem zugeordneten sozialen Status. Die Veränderung der regulativen Norm, beispielsweise zur eingeschränkten Erwerbsfähigkeit von Frauen bewirkt, dass ein ursprünglich als "normal" bewerteter Zusammenhang von Geschlecht und Beruf sich verändert hat. Dabei kann eine Veränderung der regulativen Normen durchaus auch bewusstseinsbildend wirken, jedoch wird nichts grundsätzlich an Dominanz- und Unterordnungsverhältnissen geändert. Wir können in der Diskussion um Diversity also unterscheiden zwischen regulativen Normen, die beispielsweise die Interpretationen in Bewertungsverfahren regeln und konstitutiven Normen die es überhaupt zulassen, dass Menschen als "zweit- oder drittklassiges" Personal - beispielsweise aufgrund ihrer sozialen Herkunft - deklassiert werden.

Auf der Ebene der Gestaltung regulativer Normen (Hagemann-White 1984) kommt es zu einer schrittweisen Integration der "Fremdheit" in eine neue "Normalität". Eine Voraussetzung zur Zusammenarbeit mit fremden Kulturen oder in einem internationalen Team ist dann zunächst die Grundsicherheit der eigenen kulturellen Identität (Nkomo/Cox 1998). Erst im Anschluss daran werden Prozesse initiiert, die eine kulturelle Andersartigkeit erträglich gestalten, anerkennen und gelten lassen können (Nkomo/Cox 1996; Ferdmann 1995) und sich dann in einem dritten Schritt durch die Reflexion der sozialen Konstruiertheit vermeintlich "allgemein-gültigen" Normen einer Lernchance zu stellen (Thomas/Ely 1996; Gardenzwartz/Rowe 1999). Diese Ethik des Verzichts auf allgemeingültige Normen ist eine wesentliche Grundannahme eines emanzipatorischen Managing Diversity, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum bewussten Umgang mit sozialer Differenz in Organisationen zu befähigen. Wir gehen damit von der These aus, dass eine oberflächenstrukturelle "Gleich"-gültigkeit der sozialen, ethnischen Herkunft auf der Übereinkunft basiert, dass im Prozess der Leistungserstellung die konstitutiven Normen der sozialen Differenzierung beibehalten werden und die regulative Norm zum Umgang mit Differenzen verändert wird. Dabei wird zunächst "funktional integriert", d.h. es werden Arbeitsbezüge geschaffen, die eine Diskriminierung von bestimmten Personengruppen anzeigen und eine Veränderung einklagbar machen. Die Vielfalt von Ansichten und Verhaltensweisen kann dann für die Unternehmung funktional sein, wenn eine "Störung der Homogenität" der Organisation neue Arbeits- und Personalstrukturen anregt. Die Orientierung an der individuellen Leistungsfähigkeit ist damit eine funktionale Grundvoraussetzung für die Wirksamkeit des Diversity Konzeptes. Damit gleichzusetzen ist aber nicht eine Akzeptanz von Verschiedenheit, die, wie skizziert, wesentlich tiefer die normativen Fundamente unserer Vorstellungvon Ordnung und Normalität berührt.

Ein tiefenstrukturell gedeutetes Managing Diversity erfordert die Fähigkeit, mit einer stark differenzierten kulturellen Vielfalt - ohne einen dominanten normativen Integrationsanspruch - leben zu lernen, aber eine kollektivierende Perspektive - wie die funktionale Orientierung auf die Erbringung einer wirtschaftliche Leistung - zu "ertragen". DiVersion hat sich zum Ziel gesetzt, an den konstitutiven Normen (Hagemann-White) der Klassifizierung und Differenzierung von Personen in Organisationen zu arbeiten, indem personale Zuordnungen auf ihre diskriminierenden Inhalte und Wirkungen überprüft werden. Wir müssen uns dabei stets den beiden Seiten (Homogenität und Heterogenität) der Medaille Namens Diversity zuwenden: Heterogenität ist integrierbar, solange sie sich in ihren funktionalen Anteile zerlegen lässt, die sie in Bezug auf Unternehmensprozesse homogenisieren. Damit hat DiVersion - Managing Gender & Diversity einen klaren Gegenstand wissenschaftlichen Denkens und politischen Handelns: Ermittlung von Diskriminierungsrisiken und Emanzipationspotentialen im Rahmen des Managing Diversity.

Thomas/Ely (1996) beschreiben eine recht gut nachvollziehbare Entwicklungslinie in der Umsetzung von Diversity Initiativen (3), die für die theoretische und praktische Diskussion mittlerweile "gültig" ist. Damit beziehen sie sich auf die lange Erfahrung us-amerikanischer Unternehmen mit Auflagen gegen Diskriminierung. Seit fast 20 Jahren werden antidiskriminierende Aktivitäten in Unternehmen "erprobt" und nach Möglichkeiten der Herstellung von Gerechtigkeit im Prozess der Verwertung von Humanressourcen gesucht.(4)

Fairness und Antidiskriminierung: Die konstatierte Entwicklung innerhalb des Managing Diversity bedeutete, dass Anfang der 90er Jahre so vorgegangen wurde "als ob" alle MitarbeiterInnen "gleich" wären und eine integrierende Kultur über die Gültigkeit der Normen zur Fairness erreicht werden kann und damit über die Regelung der sozialen Beziehung die Möglichkeit zur Assimilation begründet wäre. (5)

Die zweite Phase beschreibt den Wunsch nach organisationalemZugang und die Legitimität von Unterschieden (Wagner/ Sepehri 1999). Diese Perspektive orientiert das organisationale Denken auf den gleichen Zugang von Minoritäten - aber im Rahmen dominanter Standards. Die gesellschaftlichen Differenzen als Diversity werden lediglich innerhalb der Bearbeitung von Marktsegmenten und Firmennischen relevant. Erst in den Initiativen der dritten Phase zur Integration von Heterogenität in die Organisation gilt es, dass Unterschiedlichkeit effektiv genutzt werden kann, wenn Organisationen sich öffnen und lernen können. Erst innerhalb des so genannten "Learning and Effectiveness"-Ansatz (Wagner/Sepheri 1999) werden die Bedingungen in der Organisation für diskriminierte Mitglieder verändert.

Thomas/Ely (1996) bzw. Wagner/ Sepheri (1999) charakterisieren damit drei unterscheidbare Phasen in der Entwicklung des Konzeptes Managing Diversity. In einer genaueren Betrachtung kann die Annahme entwickelt werden, dass das "differenzierte" Personal in Organisationen möglicherweise folgende Entwicklungsphasen durchlaufen hat:

In der ersten Phase wird von den Mitgliedern minorisierter Gruppen eine Anpassung an das Normalarbeitsverhältnis gefordert. Minoritäten haben dazu noch keine starke soziale Identität als Gruppenzugehörigkeit ausgebildet und damit werden der Anpassungszwang an und die Unterordnung unter dominante Standards erzeugt. In der zweiten Phase wurden in den USA soziale Besonderheiten, insbesondere für den Ausbau von Kundenmärkten, "differentiell" (6) eingesetzt, indem Marktnischen oder Kundenkreise von sozial minorisierten Mitarbeiter bearbeitet wurden. Diese Strategie hat sich allerdings für die "speziellen" Gruppen als beruflicher Engpass erwiesen, weil weiterhin von der Besonderheit des nicht in die Normalität zu integrierenden ausgegangen wird. Damit wird eine Art Gettoisierung sozialer Minoritäten in der Betonung der Differenzen zu "Normalarbeitsverhältnissen" entwickelt, die nicht die Vielfalt der Person abbildet und gerade auf den Teil verzichtet, in der das Individuum ja bereits die Integration mehrerer kultureller Aspekte geleistet hat. In der dritten Phase wird die Integration bisher minorisierter Mitarbeiter durch die Veränderung der Organisationen angeregt Das bezieht sich beispielsweise auf die Formen der Zusammenarbeit, die zugeordneten Arbeitsinhalte, die Kommunikationsbeziehungen oder die hierarchische Positionierung von Minoritäten. Das wichtige Thema in diesem Konzept von Diversity ist die Individualisierung der Beziehung von Personal und Organisation (7) voranzubringen, und damit keine "Normalarbeitsverhältnisse" zum Standard zu erheben. Dabei wird es möglich, dass der authentische persönliche Stil der Arbeitenden in die Tätigkeit integriert wird. In der Ausübung der Berufsrolle werden damit die Gestaltungsräume für Individualität erhöht. Eine wichtige Voraussetzung zur Umsetzung dieser Vorstellungen sind deshalb auch gering hierarchisierte Organisationen (Thomas/Ely, 1996:86f). Die unterschiedlichen kulturellen Herkünfte des Personals sind eine wichtige Basis für die Erweiterung der Perspektiven, die Erhöhung der Handlungsspielräume, die Erweiterung der Kreativität in Gruppen und in Organisationen (Thomas/Ely 1996:88f).

Damit kann auch an eine Debatte um Individualisierung personaler Ressourcen (Drumm 1989) angeschlossen werden, die sich mit den Anforderungen der Integration von Individualität in die Unternehmen auseinandersetzt. Wir beziehen uns (DiVersion) zudem auf systemische Grundlagen und vermitteln damit Konzepte und Ideen zu organisationalen und personalen Diversity- Prozesse als der Gestaltung von Vielfalt oder Heterogenität. In unserem Bildungsangebot regen wir deshalb die TeilnehmerInnen an, ihre eigenen Werte, Kommunikationsstile und handlungsleitenden Annahmen zu reflektieren und in einem funktionalen Bezug zu den Abläufen in ihren Organisation zu sehen. Dazu werden Instrumente der Personalarbeit und der organisationalen Gestaltung auf ihren Diskriminierungsgehalt geprüft und gegebenenfalls Veränderungsmöglichkeiten angezeigt. In der Perspektive sozialer Systeme, von der noch die Rede sein wird, können die Entwicklungsphasen als Wandel von Homogenität zur Heterogenität beschrieben werden.

In der Diskussion der individualisierten Beziehung zwischen Personal und Organisation wird eine Debatte der Frauenforschung relevant, sie sich auf die Diskussion des extrafunktionalen Sozialisationswissens (8) bezieht, das, erworben in biographischen Kontexten, zum "öffentlichen" Bestandteil der Anforderungen an die Person in der Organisation wird. Damit wird die Qualifikation im Rahmen von Individualisierungstendenzen in hohem Masse durch die Lebenserfahrung, als Sozialisationswissen (Beck-Gernsheim 1984), ergänzt - aber auf gar keinen Fall ersetzt beispielsweise die Sozialkompetenz die Fachkompetenz. Die Individualisierung der Beziehung von Personal und Organisation setzt voraus, dass der Anteil der bürokratischen bzw. standardisierten Anforderungen der Arbeitsrolle abnimmt. Die professionellen Erwartungen werden dann um die persönlichen Anteile, die allerdings eine Effizienz fördernde Funktion innerhalb der Arbeitsrolle haben müssen, erhöht. Damit wird das Arbeitsvermögen, als physische und psychische Leistungsfähigkeit, in Bezug auf die Arbeitsanforderungen unter Berücksichtigung des "möglichen Potentials" der Arbeitenden (Neuberger 1991: 3ff) durch die Ausweitung der Anforderungen im betrieblichen Prozess in Arbeit transformiert. Die Ausweitung der Nutzung des Sozialisationswissens geschieht auf der Basis des Einschreibens der Person in die Organisation. Damit wird eine neue Qualität der Beziehung zwischen Organisation und Humanressource definiert: Subjektivität wird zum Bestandteil der Bildung sozialer Ordnung in Organisationen (Grieger 1997:84). Damit wird:

- die Organisation um den individuellen Anteil der Persönlichkeit des Arbeitenden angereichert, wobei es möglich ist, dass Personen Organisationen als Medien nutzen (Luhmann 1988c:318).

- Innerhalb des Prozesses der Umwandlung von Arbeitsvermögen in Arbeit besteht eine relative Gleichgültigkeit gegenüber der Heterogenität der Humanressource, solange die Anforderungen an die Mitgliedschaft in der Organisation wie die Leistung, die Motivation bzw. das Commitment und die Zuverlässigkeit der Aufgabenerfüllung gewährleistet werden kann. Damit besteht die paradoxe Möglichkeit zur systemkonformen Einführung von Heterogenität als Bildung von funktionalen Äquivalenten zur Homogenität in Organisationen (Koall 2001: 201ff).

- Im Prozess der Gewinnrealisierung wird es insofern "egal", welche vernetzten sozialen Bewertungen in der Vielfalt und Beliebigkeit eine Funktionalität begründen können (Hassard 1996:46).

- Mit der Abnahme von hegemonialen und vereindeutigenden normativen Bewertungen nehmen die Strukturierungen sozialer Situationen durch willkürliche Macht zu. Daraus resultieren Verluste von Legitimität, die eine abnehmende Problemlösungseffizienz von Wirtschaftsorganisationen begründen können (Gebhart 1996:39f). Dies könnte erneut Tendenzen und Prozesse der Demokratisierung fördern und Partizipation in Organisationen ökonomisch relevant werden lassen.

Aus der letzen Überlegung resultiert eine eher ethisch-politische Herausforderung für ein Managing Diversity. Sie besteht in der Entwicklung der Fähigkeit Machtprozesse zu beobachten und zu kommentieren, die "Gleich"-gültigkeit regulieren sollen. Ohne weitreichendere Standards zur Anwendung des "Rechts auf Differenz" in der Ermittlung der Regeln eines "Rechts der Toleranz" (Raulet 2000:249) werden in Organisationen nur noch schwer nachvollziehbare Selektionen und Bewertungen vorgenommen werden. Die zunehmende Beliebigkeit bedeutet dann also nicht die "Gleich"-gültigkeit sozialen Handelns für die Kommunikation. Denn Organisationen als soziale Systeme sind auf interne Prozesse zur Auswahl aus Heterogenitäten angewiesen, dazu orientieren sie sich an Funktionalitäten, die in internen Prozessen durchaus normativ beurteilt werden (Luhmann, 1984:437). Das Funktionieren systeminterner Relationen folgt einem Srcipt aus "erfahrenen" Sinnkonstruktionen- beispielsweise niedergelegt in der Organisationskultur als Gedächtnis der Organisation (Koall 2001:253) - als veröffentlichten und verdeckten Gedanken der Kommunikation in Organisationen. Der beschriebene "Learning & Effectiveness" Ansatz des Managing Diversitys arbeitet auf der Ebene der Unternehmensfunktion, benötigt aber eine eher tiefenstrukturelle Veränderung der Entstehungsformen normativer Orientierungen. Damit ist eine Veränderung der Effizienzbeziehungen von Organisation intendiert, die nahe legt, nicht nur an den Formen der Zusammenarbeit sondern auch an den funktionalen Beziehungen der Strukturen in Organisationen zu arbeiten.

Damit wird deutlich, dass ein Denken in Systemen von der Beziehung zwischen Norm und Funktion einer Organisation ausgehen kann (zur systemtheoretischen Einbindung des Managing Gender & Diversity s. unten). Obwohl in einer ersten Überlegung die "funktionale Differenzierung" und entsprechende Integrationsformen beschrieben werden (Oberflächenstruktur), ist der Blick auf die sozialen Normen, die den Alltag ökonomischer Prozesse über "Normalitätsvorstellungen" orientieren, höchst relevant (Tiefenstruktur). Denn auch im Rahmen funktionaler Prozesse werden normativen Differenzierungen, ob nach familialen Bildern der segmentären Differenzierungsphasen oder nach stratifikatorischen Annahmen der Differenzierung nach Klassen oder Ethnieschichtung, benutzt, um funktionale Arrangements stabil und legitim zu halten (Kiss 1990:77, Luhmann 1984:437). Dieser systemorientierte Bezug erscheint uns (DiVersion) vielseitig und praktikabel, weil Managing Gender & Diversity an den funktionalen und normativen Grundlagen der Entstehung sozialer Differenzen arbeitet.

Managing Gender & Diversity bedeutet, sich von den identitätstheoretischen Annahmen der Akzeptanz "weiblicher Besonderheit" in der Unternehmung zu distanzieren. Damit beziehen wir uns auf die Kritik der sozialen Konstruiertheit der Norm der Zweigeschlechtlichkeit (Gildemeister/Wetterer 1992, Wetterer 1995). Nicht nur die Unhaltbarkeit von Thesen zum besonderen "weiblichen Führungsstil" (Bischoff 1999) bedeuten, auf identifizierende Vorstellungen zur weiblichen Individualität zu verzichten. Die Typisierung in Weiblichkeit und Männlichkeit in Organisationen stellt Personen vor das grundsätzliche Dilemma sich den ausschließenden Kategorien von "Mann" oder "Frau" zuzuordnen. Dabei wird mit der "als-ob" Konstruktion agiert, dass es unmöglich sei, in einer Person emotionale, soziale Kompetenzen und strategische, rationale Fähigkeiten zu vereinbaren. Wir gehen dagegen von einem Menschenbild in Organisationen aus, das nicht von der Komplementarität der Geschlechter dynamisiert ist, sondern davon, dass Menschen entscheidungsfähige Wesen sind, die sowohl auf "so genannte weibliche" also auch auf "so genannte männliche" Einstellungen und Handlungsorientierungen zurückgreifen können.

Die Beibehaltung von Geschlechtstypisierungen dagegen würde in der Organisation bedeuten, entweder Überlegenheits- oder Diskriminierungsgesten und -semantiken zu benutzen oder auf die emanzipierte Teilhabe am Arbeitsprozess in der Organisation zu verzichten. Die Idee der "Integration von Weiblichkeit oder Männlichkeit" in die Organisation setzt auf der individuellen Ebene voraus, sich mit ausschließenden Kategorien des Mensch-Seins zu identifizieren, also auf Strukturen der Person zurückzugreifen, die zu einer sehr begrenzten Ausübung der Rolle gehören (9). Damit geraten vergeschlechtlichte" Wesen in eine paradoxe Situation. Einerseits ist von ihnen gefordert, sich mit den geschlechtstypisierenden Rollenanforderungen auseinanderzusetzen, z.B. werden Frauen mit den Erwartungen konfrontiert, weniger durchsetzungsfähig, aggressiv, aufstiegsorientiert etc. zu sein, auf der anderen Seite wird dieses Verhalten in konventionellen Unternehmenskulturen als zumeist unausgesprochene Voraussetzung für Leistungsfähigkeit transportiert. Managing Gender & Diversity kritisiert die Gestaltung vergeschlechtlichender Arbeitsstrukturen und versucht Perspektiven für individuelle und geschlechtsdetypisierende Formen der Verschiedenheit zu entwickeln.

Wenn Frauen weiterhin zuständig für das unbezahlte Sozialmanagement in der Berufsrolle bleiben, verändern sich die diskriminierenden Strukturen in der Unternehmung kaum. Vielleicht trägt gerade diese Funktionalisierung weiblicher Motivation zum "legitimen" Erfolg der Geschlechtersegregation in Unternehmung bei. Unter der Prämisse der "männlichen" Formierung, eines Gendering von Organisationen (Gherardi, 1995:4), wird die Ausübung einer Arbeitsrolle durch die Anpassung an "männlich-dominierende" oder "weiblich-diskriminierende" Erwartungen bestimmt. Dementsprechend wäre im ökonomischen System das Beharren auf der "weiblichen" Sozialisation höchst kontraproduktiv für die Herstellung von gleichstellungsfördernden Initiativen im Rahmen eines Managing Diversity.

Ely (1995) thematisiert die Vorteile eines Managing Diversity in der Veränderung der Einnahme von geschlechtstypisierten Verantwortlichkeiten in der Organisation der Unternehmung. Wenn Frauen nicht mehr die "Heilerinnen" Sozialsystems sind, dann brauchen Männer vielleicht auch nicht mehr die "Macher" sein. Erst dann gelingt es, bestehende Organisationsvorstellungen des dominanten "one-best-way" in der Herstellung von Unternehmensleistungen aufzubrechen. Damit wird auch das "weibliche" Individuum als soziale Konstruktion einer Organisation fassbar (Ely 1995). Die Fähigkeit zur reflexiven Beobachtung der Kommunikation in Organisationen (Luhmann 1988b:895ff) ist jedoch hoch voraussetzungsreich. Reflexiv werden Individuen, indem die Zuschreibungen und Repräsentationen in der Konstruktion von Individualität (Hassard 1996:46) auf die gewünschten und nicht-gewünschten Wirkungen hin untersucht werden können.

In der Rolle der Person werden Frauen in Organisationen selbst für das Passen oder Nichtpassen in die bestehenden ökonomischen Strukturen verantwortlich gemacht. Der Eintritt in eine Organisation, die diskriminierende Strukturen aufweist, erfordert auf der Ebene der Person die Auseinandersetzung mit den "langsam mahlenden Mühlen" zur Veränderung der Organisationsstrukturen. Dabei besteht die Tendenz, dass mit Vorurteilen zur Beobachtung der Organisationsprozesse - beispielsweise der Benutzung von Weiblichkeits- oder Männlichkeitsstereotypen, anstatt der Forderung nach instrumenteller und sozialer Kompetenz in androgynen Berufsrollen - bestehende Verfahren der geschlechtstypisierenden Arbeitsteilung in Organisationen verstärkt werden. Entwickelnd wirkt ein Managing Diversity, wenn ein interner Systemdruck nach Veränderung ermittelt und kommuniziert werden kann; dazu ist die Einnahme folgender Perspektiven erforderlich:

- Die Funktionalität geschlechtshierarchischer Prozesse zur Realisierung der Kapitalverwertung kann bezweifelt werden. Weil Organisationen mehr Freiheitsgrade in der Gestaltung des Kapitalverwertungsprozess haben, als hegemoniale Interessen sich vorstellen können, geraten ökonomische Argumentationen zur Diskriminierung von weiblichen Arbeitskräften an Legitimationsgrenzen (Koall 2001:112f).

- Die Differenzierung zwischen Frauen und Männern in sozialen Systemen dient der Komplexitätsreduktion und hat einen festen Bestandteil zur Sicherung des Systems. Die Bedeutung dieser Leitdifferenz Frau/Mann ist zu analysieren, bevor sie durch politische Maßnahmen ersetzt werden kann (Luhmann 1988a). Deshalb kann es sein, dass für alte Diskriminierungswünsche (der Abwertung des Anderen und der Aufwertung des Eigenen) neue funktionale Strategien entwickelt werden. Diese gilt es im Rahmen eines tiefenstrukturell gedeuteten Managing Diversity zu beobachten und auf die verdeckten dysfunktionalen Anteile für den Kapitalverwertungsprozess und die Emanzipation aufmerksam zu machen.

- Die Perspektive der Frauenforschung wird im Rahmen des Konzepts von Managing Gender und Diversity kritisiert, die primär davon ausgeht Frauen als Opfer des ökonomischen Prozesses zu thematisieren und nicht die Bedingungen ihrer Teilnahme analysiert. Das bedeutet Abschied von der Ideologie zu nehmen, dass Frauen die "besserer, aber diskriminierte Hälfte der Menschheit" sind, sondern die funktionale Spezialisierung sozialer Systeme zum Ausgangspunkt weiterer Überlegungen zu machen. Damit wird die begrenzte aber mögliche Gleichstellung von Frauen und Männern im Rahmen einer ökonomischen Rationalität entwickelt.

Die soziale Konstruktion der Geschlechterdifferenz ist wesentlich bestimmt von der Übernahme der Rollenerwartungen von Personen, wie den Erwartungen an eine weiblichen Geschlechtsidentität in Organisationen. Die personale Zurechnung von erfolgreichen Entscheidungen verläuft entlang der Geschlechterhierarchie in Organisationen bzw. die Geschlechterhierarchie ist funktional für die Reproduktion der organisationalen Hierarchie. Im Rahmen von Eigenschaftszuschreibungen werden Frauen in männlich dominierten Unternehmen komplementär zu Männern beschrieben. Typisierende Differenzen des Geschlechterverhaltens wurden beispielsweise in den Bereichen der Aggressionszuschreibung, der Sozialkompetenz, der Selbstsicherheit entwickelt. Die Beobachtung von Entscheidungsprozessen wird durch die Analyse der kognitiven Schemata zur Beurteilung von Kontextfaktoren ergänzt (Perry/ Davis-Blake/Kulik 1994:810ff).

Als Ansatzpunkt zur Dekonstruktion der Geschlechterdifferenz in Organisationen kann die Beobachtung von Personalrekrutierungsprozessen vorgeschlagen werden. Damit werden die Konstruktionen von Eintrittsbarrieren für Frauen verdeutlicht, die einen "gender bias" (Gherardi 1995) produzieren. Die typisierenden Auswahlprozesse in Organisationen werden durch die Einflussnahme auf Inhalte, Aktivierung und den Gebrauch typisierender Arbeitsbeschreibungen deutlich. Beobachtbar sind (nach Perry/ Davis-Blake/ Kulik 1994:807) folgende geschlechtstypisierende Kontexte der Entscheidung in Einstellungsprozessen:

a] der individuelle Entscheider hat eine typisierte Arbeitsplatzbeschreibung ["gender associated job holder schema"] entwickelt, eventuell mit Bezug zur Organisation. Dies bewirkt eine Reproduktion der Diskriminierung.

b] Der organisationale Kontext, in dem die Personalentscheidung getroffen wurde, ergibt sich aus der Aktivierung einer typisierten Arbeitsplatzbeschreibung.

c] Der organisationale Kontext erlaubt oder begründet den Gebrauch der typisierten Arbeitsplatzbeschreibung.

Sogar wenn der Personalmarkt und die Karrierewege zunächst keine Veränderungsbereitschaft signalisieren, können Ergänzungen und Anpassungen innerhalb bestehender Organisationen verändernd wirken. Die impliziten Arbeitsplatzzuschreibungen sind das Ergebnis einer jahrelangen betrieblichen Sozialisation und über die Einführung von genderneutralen Positionsbegriffen zu verändern. Die Entscheidungszeit zur Prüfung und Anwendung alternativer Arbeitsbeschreibungen ist in der Übergangszeit zu erhöhen, weil bisherige komplexitätsreduzierende Standardisierungen nicht mehr angewendet werden können. Eine Einbindung in Entscheidungs- und Verantwortungsprozesse, das Beurteilungssystem sowie die Integration in das Gehaltssystem erhöhen die Veränderungsbereitschaft.

Dabei ist die Unterscheidung zwischen geschlechterintegrierten und geschlechtersegregierten Unternehmen nach Ely (1995) hilfreich. In geschlechterintegrierten Unternehmen sind weder die Zuschreibungen geschlechtsidentifizierend noch werden Personen weder mit "weiblichen" oder mit "männlichen" Attributen gekennzeichnet. Ely (1995) geht davon aus, dass die genderneutrale Arbeitsrolle eher ein Interesse an einer Unternehmensentwicklung bzw. der Unternehmenskultur fördert. Der Respekt vor der Professionalität der Frauen ist in geschlechterintegrierten Unternehmen größer als in geschlechtersegregierten Unternehmen. In geschlechterintegrierten Unternehmen wird die Arbeitsleistung von Frauen stärker in Beziehung zu Attributen wie Aggressivität, Gruppenfähigkeit, Selbststeuerung- und förderung gebracht, während ihre Arbeitsleistung weniger im Zusammenhang mit abwertbarem "weiblichen" Verhalten wie Flirten und sexuellen Beziehungen mit Kollegen gesehen wird, wie das in geschlechtersegregierten Unternehmen geschieht, in denen ohne weibliches, sexualisiertes Verhalten am Arbeitsplatz für Frauen die Karrierechancen schlechter eingeschätzt werden (Ely 1995:613f, 618). So genannte weibliche Eigenschaften werden in geschlechterintegrierten Organisationen als relevante Alternativen zum Erreichen des Erfolges angesehen, während in männlich dominierten Organisationen so genannte weibliche Eigenschaften eher als erfolgsverhindernd angesehen wurden, wobei Frauen aber nicht "zu männlich" agieren "dürfen", wenn sie nicht angefeindet werden wollen (Ely 1996:615ff). Dies bedeutet auch, dass in geschlechtersegregierten Unternehmen für Frauen ein erheblicher Energieaufwand betrieben wird, um das ambivalente Rollenmanagement auszubalancieren, dass sich zwischen der Übernahme männlicher professioneller Muster und der feminisierten Selbstdarstellung, die eng an männlichen Zuschreibungen orientiert ist, ergibt (Ely 1995: 618).

In Systemen zu denken bedeutet, nicht mehr von unmittelbaren und planbaren Reaktionen einer Ursache-Wirkungs oder Input - Outputrelation ausgehen zu können. Wenn wir Organisationen als soziale Systeme wahrnehmen und im Sinne eines Diversitymanagements gestalten wollen, sind einige Überlegungen zu berücksichtigen.

Beispielsweise, dass eine Veränderungsbereitschaft von Organisationen auf der Fähigkeit beruht, Beobachtungen über den eigenen Status anzufertigen und anderen mitzuteilen. In diese Beschreibung gehen Interessen und Machtverhältnisse ein. Dabei ist eine soziale Ordnung umso anspruchsvoller, je mehr Teilnehmer an dieser Wirklichkeitskonstruktion beteiligt sind. In dieser Komplexität der Beschreibung liegt jedoch auch die Gefahr, dass Organisationen zu viele verschiedene Interessen berücksichtigen müssten, so dass sie nicht mehr lenkbar bzw. die Entscheidungsträger nicht mehr entscheidungsfähig sind. Insofern als eine gemeinsam geteilte Realität die Handlungen der Mitglieder einer Organisation orientieren soll, kann auf einer etwas distanzierteren "Beobachtung der Beobachtung" von Vielfalt bestanden werden, die trotzdem orientierend wirkt.

Damit Organisationen trotz unterschiedlichster Interessen und Motive ihrer Mitglieder noch "handlungsfähig" sind, werden die Aktivitäten (als Kommunikation transportiert und) an ihren Aufgaben oder Funktionen orientiert. Diese funktionale Orientierung bewirkt, dass alle Umwelteinflüsse und internen Kommunikationen daraufhin unterschieden oder "differenziert" werden, ob sie zum funktionalen Erfolg beitragen. Diese Funktionen gestalten die Strukturen der Organisation. Diese Strukturen sind beispielsweise in den Formen der geschlechtstypisierenden Arbeitsteilung zu beobachten. Die geschlechtstypisierende Arbeitsteilung oder diskriminierende Verhältnisse in Wirtschaftsorganisationen basieren auf den historisch und sozial ermittelten und gestalteten Annahmen über die Funktionalität von Strukturen - das jeweilige System "fertigt" diese Funktionen aber durch das eigene Beobachten und Bewerten an. Das, was als funktional oder "effizient" bezeichnet wird, beruht also auf den bisherigen Beschreibungen und Erwartungen des jeweiligen Systems. Veränderungsvorstellungen müssen an diese bestehenden Strukturen anschließen und sie neuen Verwertungen zuführen.

In die Definition dieser Funktionalitäten gehen Vorerfahrungen bzw. Interpretationen dieser Vorgänge ein. Diese Bewertungen basieren auf den in der Organisation vorhandenen und von den Mitgliedern transportierten Normen. Eine Bearbeitung zur Entstehungsgeschichte dieser Normen (im Rahmen der so genannten Tiefenstruktur der Organisation) ist deshalb eine wichtige Voraussetzung, um an den funktionalen Beziehungen Veränderungen vornehmen zu können. Eine Offenheit sozialer Systeme setzt die Möglichkeit zur Distanzierung von als "sicher" erachteten Normen voraus und macht es erforderlich, dass genügend soziales Repertoire zur Verfügung steht, um mit Ambivalenzen in Wertsetzungen und funktionalen Anforderungen umgehen zu können (Luhmann 1984:418, 437f).

Diese Reaktionsfähigkeit trotz Ambivalenz ist die Voraussetzung für die lebenserhaltende Evolutionsfähigkeit sozialer Systeme (Autopoiesis). Dabei ist im Rahmen des Prozesses von Managing Diversity von der Kenntnis der normativen Grundlagen der Rationalität eigener Strukturen und Verarbeitungsprozesse auszugehen. Eine reflektierte Systemidentität basiert dann auf der Überzeugung der Mitglieder einerseits mit den bestehenden funktionalen Strukturen der Unternehmung effizient handeln zu können und die eigenen kulturellen Annahmen zu kennen. Andererseits sind die Mitglieder der Unternehmensorganisation in der Lage, durch die Thematisierung "fremder" Ansichten die normativen Grundlagen ihrer Rationalität zu relativieren. Dies gelingt auf der Basis der Anerkennung der relativen zeitlichen, sachlichen und sozialen Gültigkeit der Wahrnehmung, die immer nur in einem als "fest" erachteten Verweisungszusammenhang von Bedeutungen, Normen, Erfahrungen und Gültigkeiten zur "Normalität" werden. Vielleicht hat jede schon einmal die Irritation erlebt, eine soziale Situation überhaupt nicht zu verstehen oder eine Reaktion als vollkommen "irrational" zu erleben. Diese Erfahrung basiert auf der Irritation innerhalb eines vollkommen anderen kommunikativen Verweisungszusammenhanges oder -netzes wahrnehmen und verstehen zu müssen. Damit kann beispielsweise die soziale Dimension des "Recht habens" in Diskussionsrunden oder Meetings erläutert werden - als sozialer Prozess, der durchaus durch die Kritik der normativen und funktionalen Annahmen zu dekonstruieren ist. Dabei geht es dann nicht mehr vordergründig um die "Gleich-Gültigkeit" verschiedener kulturell vermittelter Relationen zwischen MitarbeiterInnen und Aufgaben, indem Verschiedenheit zu tolerieren ist, sondern es geht um die Erweiterung von Wahrnehmungsfeldern und die Anreicherung von Kommunikations-und Handlungsmöglichkeiten. In diesem Sinne stellt das Managing Gender & Diversity ein Konzept vor, dass die Vielfalt sozialer Beziehungen beschreibt und die Handlungsfähigkeit durch Regelungsvorschläge, trotz Komplexitätserhöhung, erhalten will. Die geschilderten Internationalisierungstendenzen bzw. die zunehmende Komplexität der Aufgabenerfüllung bestimmen den Rahmen zur Nutzung der personalen Vielfalt in Unternehmen (Stumpf/Thomas 1999).

Der Wunsch, die Möglichkeiten eines Managing Gender & Diversity umzusetzen, muss sich an den jeweiligen organisationalen Phasen der "Diversitybereitschaft" in der Organisation orientieren. Dabei ist sowohl eine Analyse der strukturellen Bedingungen eine wesentliche Voraussetzung, als auch die Überprüfung der Bereitschaft, sich mit den jeweiligen organisationalen Realitäten - beispielsweise eines Widerstandes gegen soziale Veränderungen - auseinandersetzen (s. Abb. 2 Synopse).

Auf der Ebene der Organisation können wir von einer Funktionalität homogener Strukturen ausgehen, wenn intern kein Veränderungsbedarf signalisiert wird (Koall 2001:175f). Dies bedeutet, dass vielleicht Beratungsangebote oder Veränderungswünsche eines Diversitymanagements relativ einfach mit Hinweis auf "die Normativität des Faktischen" abgewehrt werden können. Dabei spielt eine wichtige Rolle, welche oder wie viel Systemumwelt als relevant zugelassen wird, und welche internen Funktions-Struktur-Beziehungen als relevant zur Bewältigung der Aufgaben angesehen werden Diese Festlegungen werden in Kommunikationsprozessen der Organisation ermittelt, werden von Personen gebildet und können an ihnen festgemacht werden. Personen "tragen" Kommunikation in Organisationen. Die erforderliche "bottom down" Einführungsstrategie bezieht sich demzufolge auf Personen, die die formelle und/oder informelle Macht in der Organisationen haben an der Kommunikation gestaltend teilzunehmen, um Sinnstrukturen, Wahrheiten, Strategien, Ziel u.ä. festzulegen. "Bottom up" werden die relevanten Kriterien zur Bearbeitung von diskriminierenden Strukturen entwickelt.

Ebenso bietet die Beobachtung der Beziehung zwischen Systemumwelt und ihrer Verarbeitung innerhalb der Organisation erste Anhaltspunkte für eine Abschätzung der Chancen, Heterogenität zuzulassen oder zu vermeiden. Im Rahmen des Managing Gender & Diversity werden die "funktionale Äquivalente" zu bestehenden diskriminierenden Strukturen und Praktiken vorgestellt. Dabei verdeutlichen die Strukturierungsprozesse in Organisationen (Entscheidungen, Wertvorstellungen, Evolution von Strukturen, Funktionen), wie die Abwehr von Lernen in Systemen über das Festhalten an konstitutiven Normen "funktioniert".

Dazu wird zu klären sein: wer hat einen Nutzen aus der Einführung von Managing Gender & Diversity in Organisationen und wie verändern sich Position, Kompetenzen und Arbeitszusammenhänge? Was sind bisherige Annahmen über effiziente Arbeitsbeziehungen und welche Kriterien zur Gestaltung können ermittelt werden? Welcher Form und Art sind soziale Beziehungen, die den Arbeitskontakten zugrunde liegen? Die Arbeit an der funktionalen Oberflächenstruktur bezieht sich auf die genannten Elemente der Arbeitsstrukturen, und die Arbeit an der Tiefenstruktur von Konstruktionsbedingungen der Normalitätsvorstellungen. Damit stehen die Prozesse zur Gestaltung homogener kultureller Annahmen in Organisation auf dem Prüfstand.

Es ist ein Ziel mit den TeilnehmerInnen an den Vorstellungen zur Entwicklung einer androgynen postmodernen Unternehmenskultur zu arbeiten. Dabei ermöglicht die Vielfalt der Lebensentwürfe auch die Vielfalt der gesellschaftlichen und organisationalen Vorstellungen zur Effizienz von ökonomischen Ressourcen in ihren verschiedenen Nutzungsfunktionen (Kiechl 1993). Die moderne Vorstellung der eindeutigen Kausalität über die Effizienz von Arbeitsstrukturen und ihrer Funktionalität wird fragwürdig. Die Entzauberung der modernen Unternehmung, als rationales Gefüge mit patriarchaler Kultur ermöglicht die Reflexion der geschlechtstypisierten Arbeitsteilung (Lange 1998). Ein wichtiges Thema ist es, mit den Widerständen gegen die Einführung von Diversity zu arbeiten. Die mangelnde Veränderungsbereitschaft oder die Beharrlichkeit von Systemen ergibt sich aus dem Willen von Personen, bestehende Privilegien (beispielsweise zur Realitätsdeutung) zu schützen und dominante, elitär ermittelte Definition (z.B. zur System-Umwelt-Beziehung) beizubehalten. Also solange eine elitäre dominante Gruppe in Organisationen formulieren kann, was "wirklich wichtig" ist oder wessen Ansprüche "relevant" sind, oder genau weiß "was zu tun ist", um beispielsweise im Markt erfolgreich zu sein, wird die Einführung zur Veränderung von sozialen Dominanzen höchst problematisch. Wir wollen uns deshalb mit der Form der partizipativen Kommunikation in Organisationen beschäftigen, um zu ermitteln wie weniger dominante Kommunikationskulturen aussehen können

Mit dem Managing Gender & Diversity wird eine Perspektive eröffnet, die eine möglicherweise dominante Kultur wieder gestaltungsoffen macht. Dazu sind nicht nur die kulturellen Präsentationen wesentlich, sondern die konkreten Regelungen und Praktiken der

- Unternehmenskommunikation, um die Präsentation und Offenheit für neue Lebens- und Arbeitsformen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ermöglichen.

- Die Vorstellungen und Praktiken der Personaleinstellung und Personalentwicklung, die nicht diskriminierende Anforderungen in qualitative und quantitative überprüfbare Maßstäbe übersetzen

- Die Führungstechniken und -stile, die von den Fähigkeiten zur Selbstverantwortung und Selbststeuerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgehen. Kreativität wird dann als Ergebnis von Unterschiedlichkeit und dem Management von Spannungen wahrgenommen.

- Die organisationale und personale Gestaltung von Tätigkeiten und Teamprozessen in Organisationen.

Im Rahmen des systemischen Organisationsbegriffs werden Charakteristika zur Homogenität und Heterogenität vorgestellt. Beispielsweise ist die systematische Bearbeitung der folgenden Themen relevant geworden:

- Systemveränderungen in Bezug auf Arbeitsprozesse, Arbeitszeiten und -formen

- Systemkompatibilitäten und -kongruenzen, z.B. zur Koordination und Kooperation von Leistung

- Integrations- und Differenzierungsprozesse, z.B. zur Rekrutierung und Positionierung von MitarbeiterInnen

- Bewertung in Systemen als soziale Prozesse der Differenzierung, die beispielsweise die Leistungsdefinition und "angemessene" Entlohnung von Arbeit definieren und die Bearbeitung folgender Fragen ist Gegenstand der Theoriemodule:

- Wann tendieren Systeme zur Herstellung von Homogenität, wann zur Heterogenität?

- Wie effektiv ist Homogenität und wie effektiv ist Heterogenität in Organisationen?

- Wie können die Widerstände gegen Heterogenität bezeichnet werden?

- Wie können Systeme lernen mit kultureller Vielfalt umzugehen?

Ein weiterer unternehmensrelevanter Zugangsbereich zum Managing Gender & Diversity bezieht sich auf die Bedeutung der Kultur in Organisationen. Damit ist zum einen die Perspektive der Interaktion zwischen Personen angesprochen, die in den Prozessen des interkulturellen Lernens die Perspektive der "Relativierung" der eigenen dominanten kulturellen Position erforderlich macht. Zum anderen bezieht sich die Diskussion auf die Unternehmenskultur. Kultur im Managing Diversity ist dann mehr als die Beachtung interkultureller Verständigungsprozesse. Bevor eine diverse Kultur organisationsrelevant gestaltet werden kann, ist zu ermitteln, welche Funktionen eine "starke Kultur" erfüllen muss. Mit May (1997:165f) kann erläutert werden, dass die integrative, koordinierende und motivationale Funktion in einer homogenisierenden Kultur einem völlig anderen Anspruch genügt, als eine Diversitykultur mit eher heterogenen Bezügen erfordert. Beispielsweise können in homogenen Kontexten eine kulturelle Integration durch die formale Sicherung von Bewertungsnormen und ihre Kontinuierung erreicht werden (Koall 2001:257). In heterogenen Kontexten sind die Bewertung und damit die Wege zur Erreichung einer angestrebten und definierten Qualität sicherlich anders zu erreichen, als über die normative Integration von Mitarbeitern. Eine interaktive Gestaltung von Bewertungen, in dem Kontexte und ihre funktionalen Verschiebungen (Differänz) relevant werden, ermöglicht eine Integrationskraft von Verschiedenheit, die sich auf Funktionen statt Normen bezieht.

Das Management einer Diversitykultur orientiert sich an den angestrebten Wirkungen einer einigenden Kultur und versucht über die Ermittlung von funktionalen Äquivalenten Verschiedenheit zugänglich und damit erlebbar zu machen. Damit werden der bewusste Umgang in kulturellen Prozessen und die Entwicklung von Veränderungsbereitschaft angestrebt - in der Arbeit mit und an Differenzen der normativen, strukturellen und funktionalen Grundlagen sozialer und psychischer Systeme.

(1) Damit beziehen wir uns auf ethnomethodologische Begriffe der Herstellung und Kontinuierung von Normalität durch den fast unbewussten Gebrauch von Regeln und Normen im Alltag und ihrer Bedeutung zur Produktion von Wirklichkeit (Patzelt, 1987:71ff). "Auf jene tiefenstrukturellen Regeln (der Wirklichkeitskonstruktion, Anm.) werden sich jene sozialen Normen gründen, die von den Mitgliedern einer Ethnie als Element ihrer sozialen Wirklichkeit hervorgebracht werden und darum zu den Durchführungsmitteln ihres wirklichkeitskonstruierenden Handelns gehören. Derartige soziale Normen sind folglich Teil der Oberflächenstruktur. Innerhalb des Alltagswissens werden sie vom Normalitätsindikator der 'Notwendigkeit', gemäß einer natürlichen oder moralischen Ordnung, gefasst" (ebenda:76).

(2) Hagemann-White (1994:305f) unterscheidet zwischen konstitutiven Normen, die langfristig wirken und auf die kulturellen Pfeiler der Zweigeschlechtlichkeit verweisen, und andererseits die regulativen Normen, die situativ angewendet werden und stark reflektierbar sind. "Wenn wir aber die Forderung nach Frauen in Führungspositionen damit begründen, Frauen würden anders und besser handeln als Männer (z.B. einen ganzheitlichen und kooperativen Führungsstil entwickeln), haben wir die regulative Norm zwar angegriffen, aber eine konstitutive Norm der Polarität mit angebbarem Inhalt unterstrichen und verstärkt." (ebenda).

(3) "Two perspectives have guided most diversity initiatives to date: the discriminationand-fairness paradigm and the access-and-legitimacy paradigm. But we have identified a new, emerging approach to this complex management issue, which we call the learningand-effectiveness paradigme...(which) goes beyond them by concretely connecting diversity approaches to work" (Thomas/ Ely, 1996:80), zusammenfassend beispielsweise Hansen/Dolff (2000:163-167).

(4) Die Gesetzesinitiativen der 70er Jahre versuchen den fairen Umgang mit Minoritäten zu regulieren. Dazu wurden Gesetze gegen die berufliche Diskriminierung erlassen und geregelte Verfahren im Falle des Verstoßes gegen die Diskriminierung auf der Basis von "Rasse", Religion, Hautfarbe, Geschlecht oder nationaler Herkunft (Equal Employment Opportunity Act 1972) eingeführt. Des Weiteren existiert in den USA seit 1971 der so genannte "reverse impact", in dem der beschuldigte Arbeitgeber nachweisen muss, dass beispielsweise seine Einstellungstests nicht diskriminierend sind. Damit wurde die Beweislast zur Validität von Einstellungstests auf den Arbeitgeber verlagert. Eine methodische Korrektur von Testverfahren zur fairen Selektierung von Personal wird seit 1975 verpflichtend angewendet und seit 1979 besteht die Erlaubnis [die bis auf wenige Ausnahmen in den USA noch Bestand hat] zur "reverse discrimination" von Minoritäten, d.h. die bewusste Förderung von Frauen oder Afroamerikanern ist gestattet, auch wenn dadurch weiße Männer diskriminiert werden. Selbst die Quotierungen im Rahmen der "affirmative action" Initiativen, die jede Organisation, die mindestens $2500 an Staatsaufträgen erhält, zur Aufstellung von verpflichtenden Plänen zur Förderung von Minoritäten zwingt, hat noch Bestand (DeCenzo/Robbins 1988).

(5) "Not only does the discrimination-and-fairness paradigm insist that everyone is the same, but, with its emphasis on equal treatment, it puts pressure on employees to make sure that important differences among them do not count ...accompanied by a tense debate ... violating the code of assimilation upon which the paradigm is built" (Thomas/Ely 1996:81; affirmativ zum Integrationsmodus der Assimilation in Organisationen, Ferries et al 1998).

(6) Zur Ablehnung einer differentiellen Personalpolitik für Frauen in der deutschsprachigen Diskussion vgl. Krell/Osterloh (Hg.) 1992.

(7) In der deutschsprachigen Diskussion zu den tarifrechtlichen Beschränkungen individualisierter Personalwirtschaft vgl. Oechsler (1992:41).

(8) Vgl. Beck-Gernsheim 1984, kritisch dazu Knapp 1988.

(9) Parsons (1977:236), dagegen Koall (2001:167ff).

Bartölke, K./ Kiunke, S.: Zum Management von Humanressourcen bei wachsener Variantionsbreite von Unternehmensgestaltungen, in: Witt, F.H.: Unternehmung und Informationsgesesellschaft, Wiesbaden 2000, S.55-74

Beck-Gernsheim, E.: Der geschlechtsspezifische Arbeitsmarkt, Frankfurt 1984

Bischoff, S.: Top-Arbeitgeber für Frauen - was sie sind und was sie bieten, Mannheim 1996

Bendix, J.: Diversity und das Aufweichen der Toleranz, in: Koepfer, R./ Dücker, B.(Hg.): Kritik und Geschichte der Intoleranz, Heidelberg 2000, S. 215-230

Dalci, N.: Nischenstrategien im Telekommunikationsmarkt am Beispiel eines Marketingkonzeptes für die türkische Bevölkerung in Deutschland, unveröffentlichtes Manuskript, Köln, 1999

DeCenzo, David A./ Robbins, Stephen: Personnel/ Human Resource Management, Prentice Hall, Engelwood Cliffs, 1982, S. 32ff, 61

Drumm, H.J. (Hg.): Individualisierung in der Personalwirtschaft, Bern, Stuttgart 1989

Ely, Robin J.: The Power of Demography: Women's Social Construction of Gender Identity at Work, in: Academy of Management Journal, Vol. 38, No. 3, 1995, S. 589-634

Ferdmann, B. M.: Cultural Identity and Diversity in Organizations: Bridging the Gap Between Group Differences and Individual Uniqueness, in Chemers, M.M./ Oskamp, St./Constanzo, M. A.: Diversity in Organisations - New Perspectives for a Changing Workplace, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1995, S. 37-61

Ferries, G.R. /Bhawuk, D.P.S./ Frink, D.D./ Keiser, J.D./ Gilmore, D.C./ Camton, R.C.: The Paradoxes of Diversity in Organisations {Privat}, in Gutschelhofer, A./ Scheff, J. (Hgs.): Paradoxes Management: Widersprüche im Management - Management der Widersprüche, Wien 1996, S. 204-229

Gardenswartz, L./ Rowe, A.: Managing Diversity - a Complete Desk Reference and Planning Guide, Rev. Ed., New York 1998

Gebhart, R.P. Jr.: Management, Social Issue, and the Postmodern Era, in: Boje, D. M./ Gebhart, R.P. Thatchenkery, T. J. (Hgs.): Postmodern Management and Organization Theory, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1996, S. 21-44

Gherardi, S.: Gender, Symbolism and Organizational Culture, London, Thousand Oaks, New Delhi, 1995

Gildemeister, R./Wetterer, A.: Wie Geschlechter gemacht werden - die soziale Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit und ihre Reifizierung in der Frauenforschung, in: Knapp, G.A, /Wetterer, A.: (Hgs.): Traditionen - Brüche, Entwicklungen feministischer Theorie, Forum Frauenforschung Bd. 6, Freiburg 1992, S.201-250

Grieger, J.: Erzeugung von Qualifizierungsqualifikationen als Gegenstand der Personalwirtschaftslehre, in: Auer, M./ Laske, St.: Personalwirtschaftliche Ausbildung an Universitäten , Sonderband 1997 der Zeitschrift für Personalforschung, München, Mering 1997, S. 74-92

Hagemann-White, C.: Der Umgang mit Zweigeschlechtlichkeit als Forschungsaufgabe, in: Diezinger, A./ Kitzer, H./ Anker, I. / Odierna, S./ Haas, E. (Hg.): Erfahrung mit Methode, Reihe Forum Frauenforschung Bd. 8, Schriftenreihe der Sektion Frauenforschung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Bielefeld 1994, S. 301-318

Hansen K./ Dolff, M.: Von der Frauenförderung zum Managing Diversity, in: Cottmann, A,/ Kortendiek, B./ Schildmann, U.(Hg.): Das undisziplinierte Geschlecht, Opladen 2000

Hansen, K./ Goos, G.: Frauenorientiertes Personalmarketing, Sternenfels 1997

Hassard, J.: Exploring the Terrain of Modernism and Postmodernism in Organization Theory, in: Boje, D. M./ Gebhart, R.P. Thatchenkery, T. J. (Hgs.): Postmodern Management and Organization Theory, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1996, S. 45-59

Kiechl, Rolf: Managing Diversity - Postmoderne Kulturarbeit in der Unternehmung, in: Die Unternehmung, Heft 1, 1993, S. 67-72

Kiss, G.: Grundzüge und Entwicklungen der Luhmannschen Systemtheorie, 2. Aufl. Stuttgart 1990

Knapp, G.A.: Das Konzept des weiblichen Arbeitsvermögens - theoriegeleitete Zugänge, Irrwege, Perspektiven, in: Zeitschrift für Frauenforschung Heft 4/1988, S. 8-19

Koall, I.: Managing Gender & Diversity - von der Homogenität zur Heterogenität in der Organisation der Unternehmung, Hamburg 2001

Krell, G.: Mono- oder Multikulturelle Organisationen? "Managing Diversity auf dem Prüfstand, in: Industrielle Beziehungen, 3. Jhg., Heft 4, 1996, S. 335-350

Krell, G./ Osterloh, M.: Personalpolitik aus der Sicht von Frauen - Frauen aus der Sicht der Personalpolitik, München und Mehring 1992

Kramer, H.: Der Androzentrismus in der Qualifikationsdebatte, in: Zeitschrift für Frauenforschung, Heft 4/1988, S. 48-61

Krüger, H.: Gesellschaftsanalyse: der Institutionenansatz in der Geschlechterforschung, in: Knapp, G.A./Wetterer, A. (Hgs.): Soziale Verortung der Geschlechter - Gesellschaftstheorie und feministische Kritik, Münster 2001, S. 63-90

Krystek, U./Zur E.: (Hg.): Internationalisierung. Eine Herausforderung für die Unternehmensführung, München 1996

Lange, R. Geschlechterverhältnisse im Management von Organisationen, München, Mehring 1998

Luhmann, N.: Organisation und Entscheidung, Opladen 2000

Luhmann, N: Männer, Frauen und George Spencer Brown, in: Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 40. Jhg. Heft 1/1988a, S. 47-71

Luhmann, N.: Wie ist Bewusstsein an Kommunikation beteiligt, in: Gumbrecht, H.U./Pfeiffer, L.: Materialität der Kommunikation, Frankfurt 1988b, S. 884-905

Luhmann, N: Die Wirtschaft der Gesellschaft, Frankfurt 1988c

Luhmann, N.: Soziale Systeme - Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt 1984

May, Th.: Organisationskultur - zur Rekonstruktion und Evaluation heterogener Ansätze in der Organisationstheorie, Opladen 1997

Maletzke, G.: Interkulturelle Kommunikation - Zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen, Opladen 1996

Neuberger, O: Personalentwicklung, Stuttgart 1991

Nkomo, St. M./ Cox, T. Jr.: Diverse Identities in Organisations, in: Handbook of Organization Studies, hg. von Clegg, St./ Hardy, C./ Nord W.R, London, Thousand Oaks, New Delhi 1996, S. 338-365

Oechsler, W.: Personal und Arbeit - Einführung in die Personalwirtschaft, 4. Aufl, München, Wien 1992

Parsons, T.: Sex Roles and Family Structure, in: Glazer, N./ Youngelsen Waeher, H.(Hg.): Women in a Man Made World, Chicago 1977, S. 234-238

Patzelt, W.J.: Grundlagen der Ethnomethodologie - Theorie, Empirie und politikwissenschaftlicher Nutzen einer Soziologie des Alltags, München, 1987

Perry, Elissa L/ Davis-Blake, Alison/ Carol T. Kulik: Explaining Gender-Bases Selection Decisions: A Synthesis of Contextual and Cognitiv Approaches, in: Academy of Management Review, Vol. 19, No.4, 1994, 786-820

Raulet, G.: Der hochmütige Name der Toleranz, in: Koepfer, R./ Dücker, B.(Hg.): Kritik und Geschichte der Intoleranz, Heidelberg 2000, S: 249-270

Rhodes, J. M.: The SHRM Diversity Initiative - Making the Business Case for Diversity in American Companies, in: Personalführung, hg. von der Deutschen Gesellschaft für Personalführung, 31, Jhg., 5/1999, S. 22-27

Steppan, R.: Chancengleichheit und Diskriminierungsverbot - "Diversity makes good business sense", in: Personalführung, hg. Deutsche Gesellschaft für Personalführung, 31. Jhg., 5/1999, S. 28-37

Stoffel, K.: Controllership im internationalen Vergleich, in: Krystek/Zur, 1996, S. 333-352

Stuber, M.: Noch zu viele Monokulturen, in: Personalführung, hg. Deutsche Gesellschaft für Personalführung, 31. Jhg., 1999, S. 46-47

Stumpf, S./ Thomas, A.: Zusammenarbeit und Kommunikation - Management von Heterogenität und Homogenität in Gruppen, in: Personalführung, hg. Deutsche Gesellschaft für Personalführung, 31. Jhg., 5/1999, S. 36-44

Thomas, David A./ Ely, Robin J.: Making Differences Matter: A New Paradigm for Managing Diversity, in: Harvard Business Review, Sept/Okt. 1996, S. 79-90

Wagner, D./ Sepheri, P.: Managing Diversity - alter Wein in neuen Schläuchen, in: Personalführung, hg. Deutsche Gesellschaft für Personalführung, 31. Jhg., 5/1999, S. 18-21

Wetterer, A.: Professionalisierung, soziale Schließung und berufsspezifische Konstruktion von Geschlechterdifferenz,, in: dieselbe (Hg.) Die soziale Konstruktion von Geschlecht in Professionalisierungsprozessen, Frankfurt 1995, S. 21-46

Womack, J.P.: Multinational Joint Ventures in Motor Vehicles, in: International Collaborative

Ventures in U.S. Manufacturing, Hg. V. David. C. Mowery, Cambridge/Massachusetts 1988